医院新闻

【国庆院庆特辑】急危重症的24小时守护者——记国庆节默默辛勤工作的急诊人

国庆假期,当大部分北京市民休假回家与亲朋好友团聚或者外出旅游的时候,北京市垂杨柳医院急诊医学科的医务人员,他们依然365天24小时的舍小家为大家,坚守在危重症抢救的第一线,守护着人民群众的健康安全。

急诊医学科作为抢救急、危、重症患者的第一线,对于全年无假期急诊医学科医护人员,假期比每个工作日都更加的忙碌,从10月1日-6日急诊医学科就接诊包括急性心肌梗死、急性脑卒中、重症肺炎、消化道大出血和创伤等各种急危重症患者2500余人次,日接诊急救车20余辆。

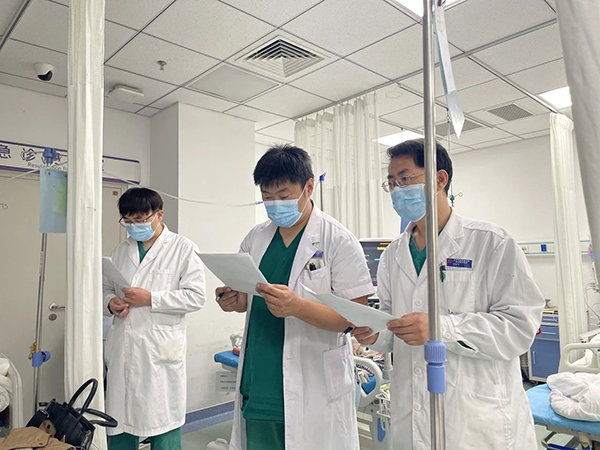

作为急诊医学科急重症抢救的重要阵地——急诊抢救室一直处于高负荷运转状态,床位使用率达到150%,仅10月2日一天就接诊急性心肌梗死患者9人。1名急性心肌梗死的患者,在急诊抢救室接到120急救车的提前通知,医护人员立即启动“胸痛”绿色通道,吸氧、心电监护、心电图、开放静脉通路、POCT、口服抗血小板药物,流程一路通畅,从患者入抢救室到进入导管室行介入治疗不到30分钟(D-B时间)。在急诊工作20余年的抢救室二线副主任医师邢新军坦言,“作为急诊科医生根本没有假日的概念,抢救生命是我们的第一使命”,说完话就立刻投入到新入院患者的抢救之中。监护仪和呼吸机的不断报警声、医护人员忙碌穿梭的身影、此起彼伏的抢救指令和家属焦急紧张的面容,构成了国庆节急诊抢救室的工作画面,也是医护人员守护生命的真实写照。

国庆节期间,急诊重症监护室(EICU)也是一直处于满床状态,都是各类多脏器功能衰竭的危重症患者,机械通气使用率达到近90%,仅1-5日就完成床旁血液替代治疗(CRRT)和床旁支气管镜10余人次。“每每看到危重症患者转危为安就是对我们工作的最大肯定”,刚刚为一名重症肺炎患者做完气管镜的主治医师钟洁说道。EICU是保证急诊抢救室绿色通道畅通的重要后方和缓冲,也是危重症患者抢救延续的重要场所,10月5日,一名重症肺炎合并呼吸衰竭、心肌梗死的86岁高龄患者,在抢救室接受机械通气治疗后不到1个小时就直接绿色通道收入EICU接受后续治疗。

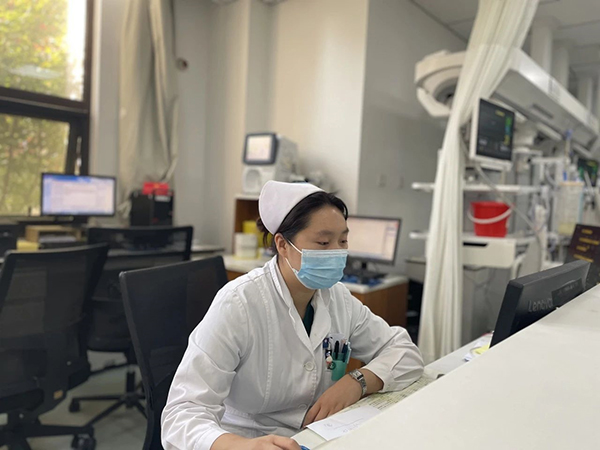

急诊科分诊台更是异常的忙碌,分诊护士要从各种主诉的患者中准确无误的进行快速的分级评估,筛选出需要立即抢救的1和2级患者立即转入抢救室治疗,同时还要应对不断转运而来的急救车患者进行交接和评估,挂号、测量生命体征、完成胸痛患者的心电图、协助转运、接受各类咨询。分诊护师王玉刚刚把120转运的一名消化道出血合并失血性休克病人转入抢救室后,又立即投入到接诊120刚刚送到的急性脑卒中患者的工作之中,她连喝水的时间都没有,连续几个小时在不停的奔走于各个区域。急诊危重症患者的病情变化容不得分诊护士的丝毫忽视,经常不断的评估等候区的病人生命体征也是她们重要的工作职责。

急诊流水区的潘兴邦医师刚刚将一名以“呕吐3小时”为主诉的40岁左右的年轻病人转入急诊抢救室后又匆忙的返回诊室继续工作,此时已经到了中午1点多了,还没有吃午饭的他庆幸的说,“这个病人没有任何胸闷胸痛的症状,我还是不放心给他做个心电图,不出所料是个心肌梗死”。急诊患者病情复杂多变,在极短的时间内做出准确的诊断,对于每一名急诊科医师都时时刻刻的保持“如履薄冰”的战斗状态,不能有一丝懈怠和放松。

10月3日夜间21点50分,8名车祸伤的患者被急救车紧急送到急诊科,急诊科立即启动“突发卫生公共事件应急预案”,上报、分级诊疗、启动医护备班、发起多学科响应,急诊外科医师李士博和张利冷静沉着、有条不紊的按照预案流程迅速的对病人完成初步诊疗,不到30分钟,对所有病人完成诊断和留观,不到5个小时所有病人均妥善转离急诊科。这与急诊医学科医护人员长期进行严格常态化的应急演练与培训,时时刻刻处于战斗状态是分不开的。

医院党委和院领导也非常重视急诊科节假日的工作情况,10月2日,医院党委副书记、副院长赵伟在担任值班院长期间多次来急诊查看工作情况,督导和协助解决各种问题,保证急诊绿色通道的畅通;主管急诊工作的副院长黄春雷也时常询问急诊的工作情况,保持和急诊科的紧密联系和关注。

“与死神赛跑,为生命守护”,正是国庆节期间北京市垂杨柳医院急诊医学科医护人员的工作写照,也是急诊医学科不断发展和进取的坚强动力。近些年,急诊医学科在医院党委的坚定领导下,在危重症抢救和诊疗能力、学术学科建设、人才培养、科研教学、文化建设和党建引领等方面均取得了迅速的发展,成为京东南地区重要的急危重症抢救的区域性医疗中心,相信未来,在全体医护人员的共同努力下,急诊医学科必将会取得更大的发展,为保障人民群众的健康更好的贡献自己的力量。

京公网安备11010502033717号

京公网安备11010502033717号