医院新闻

【垂医精神】放射科技术的革新之旅 | 从定量磁共振成像到临床实践的探索

在医疗科技日新月异的今天,医疗领域也在不断突破,为我们带来更为精准、高效的诊疗手段。放射科作为医学影像学的重要分支,正经历着前所未有的变革。今天,小编有幸邀请到垂杨柳医院放射科的郑作锋老师,为大家分享他在放射科新技术探索、研究与实践中的心得与体会。郑老师通过他的亲身经历,为我们揭示了定量磁共振成像(Synthetic MRI)在临床应用中的广阔前景,以及科研人员在面对未知时的勇气与智慧。让我们一同走进这场放射科技术的革新之旅吧!

创新融合,开启放射科技术新篇章

放射科,是个运用影像技术的科室,每当一种新的成像技术出现,总会迎来一次科研产出的小高潮。2018年,医院购进了一台当时国内领先的Pioneer 3.0T磁共振扫描仪,为放射科的发展注入了新的活力。这台设备不仅提升了医院的诊疗水平,更为郑老师的科研工作提供了宝贵的平台。

这台设备配备了一种新的定量磁共振成像方法,称为Synthetic MRI。通过一个序列扫描,可以获得T1、T2、PD定量值,同时可以获得多种加权图像,扫描时间在5分钟以内。相较于传统的磁共振成像技术,Synthetic MRI大大缩短了检查时间,提高了检查效率,为临床医生提供了更为丰富、准确的影像信息。

郑老师做的一些科研工作也是围绕这种新的成像方法在颅脑的应用展开的。这种成像序列在2008年由一位瑞典的学者设计,但直到前几年才通过美国FDA批准,装机、进入市场。新的成像方法,在使用过程中会发现新的问题,这成为了他的科研点。

发现问题,勇于探索未知领域

新技术的应用并非一帆风顺,郑老师在查看扫描序列参数时,发现里面有三组不同的参数,扫描时间也不一样,分别为2min, 29sec;4min, 07sec;7min, 46sec。当时,他内心就有一种疑问:既然是定量检查方法,那三组不同的扫描参数所测量的定量值是否一样?如果一样,是否完全可以使用更快的扫描参数,提高检查效率。扫描参数的变化对颅脑的定量值是否有影响?

在2018年,关于这个问题在当时国内几乎没有可参考的相关材料,国外的研究成果也寥寥无几。之后他查阅pubmed,没有查到一篇关于扫描参数的文章。这种情况无非有两种原因:一种为这项研究完全没有临床价值,所以没有人去做;另一种为,可能没有人想到去做这项研究。

郑老师认为这个研究是有临床意义的。MAGIC序列最早是在日本的一家教学医院装机,大量的科研成果也出自于这个医院的一位教授:Akifumi Hagiwara。于是他通过这位教授发表的论文,找到教授的电子邮箱,向他请教。

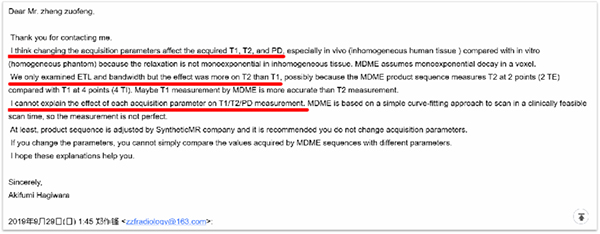

邮件内容:

问题:扫描参数对定量值是否有影响。

回复:“我觉得有影响,我们仅仅测量了带宽和回波链的影响,但具体什么原因还不清楚”。

通过这封邮件,面对未知,郑老师决定继续攻克,展开系统的研究。

他首先以体模为研究对象,改变多组扫描参数,对T1、T2、PD定量值进行测量。结果发现,改变扫描参数后,定量测量值确实发生了变化,P<0.05。这说明,这种新的测量方法不稳定。但为什么,还不清楚。

寻求帮助,攻克科研难关

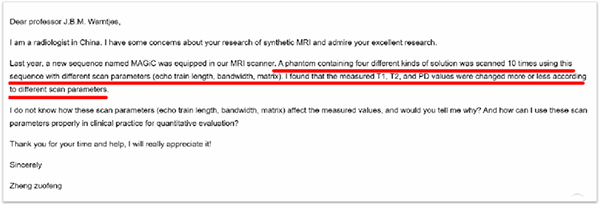

面对这一意外发现,郑医生没有止步于表面的差异,而是深入探究其原因。他通过邮件与这个序列的设计者瑞典的学者进行交流。

邮件内容:

问题:针对测量的差异性提出质疑。

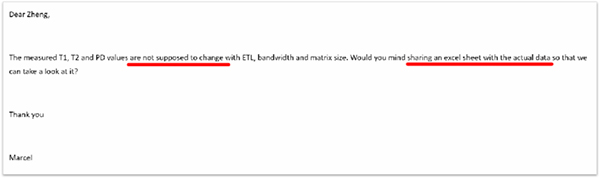

回复:这一组测量数据非常好,大的ROI也能保证测量的准确性,尽管统计学有差异,但绝大部分测量值的波动范围都位于1%以内。

这封邮件给郑老师非常大的启发:不能单纯的用定量值的差异性,P<0.05作为标准来评价序列的稳定性。因此,针对这一组数据,他又重新计算了变异系数,以更准确地反映扫描参数改变对测量值带来的变异程度,获得非常好的结果。这篇文章投到了一个生物医学工程Q1区的杂志Physical and engineering science in medicine,并发表,当年影响因子为7.099.

此外,他还就扫描参数对人脑定量值和脑体积的影响做了进一步研究,并发表两篇论文,一篇在MRMS(Q2,IF3.0),另一篇在JCAT(Q4,IF1.317)。之后他使用厂家推荐的标准扫描参数对300例正常人做了测量,研究正常人测量值随年龄变化的规律,文章发表Brain and behavior(Q2,IF2.6),为Synthetic MRI技术的临床应用提供了有力的支持。

持之以恒,推动技术革新与临床实践

科研之路,是一条不断探索、不断突破的道路。此外,郑作锋老师还积极参与临床实践,将新技术应用于子宫内膜癌侵犯肌层深度的评价等实际问题中,为患者提供了更为准确、高效的医疗服务。

除了科研和临床实践外,郑老师还非常注重个人能力的提升和知识的积累。他创建了一个名为“神经影像家园”的公众号,主要翻译美国神经放射学杂志(AJNR)里面的病例报道,到2019年2月份,大约四年的时间,共翻译了105篇病例。这对他个人的英语学习、写作以及科研能力的提升都起到了极大的帮助作用。同时,他还积极利用医院图书馆等资源,比如手机版的pubmed,广泛阅读国内外文献。近三年从里面下载阅读的英文文献大概每年500-600篇左右,有的是精读、有的是泛读,不断提升自己的专业素养。

结语

郑老师的经历告诉我们:在科研的道路上,只有保持持之以恒的探索精神、不断积累和自我提升的能力,才能在新技术的浪潮中勇立潮头、引领潮流。他不仅紧跟医学科技的步伐,敢于探索未知,更是以实际行动诠释了垂医精神;这种不断探索、敢于突破的精神,正是垂医人追求卓越、勇攀医学高峰的真实写照。同时也期待更多的垂医人能够发扬垂医精神,在各自的领域中不断创新、追求卓越,共同推动医学事业的繁荣发展。

京公网安备11010502033717号

京公网安备11010502033717号