医院新闻

【杨柳学术】急诊医学科心肺复苏研究团队发表心脏骤停相关研究最新成果

近日,清华大学附属垂杨柳医院急诊医学科主任顾伟带领的心肺复苏研究团队在《临床急诊杂志》2025年第5期发表题为“心型脂肪酸结合蛋白在预测危重症患者院内心脏骤停中的临床意义”的最新研究成果。该文由急诊医学科医师孙子程为第一作者。该研究首次发现心型脂肪酸结合蛋白(Heart-type Fatty Acid Binding Protein,HFABP)可以早期有效地预测院内心脏骤停(In-hospital cardiac arrest, IHCA)的发生,为早期识别危重症患者发生院内心脏骤停及降低心脏骤停死亡率提供了新的科学依据。该研究受首都临床特色诊疗技术及转化应用项目(Z100007422129)和北京市临床重点专科培育项目(2023)资助。

该研究旨在探索HFABP对预测危重症患者发生IHCA的临床意义和价值。研究发现,HFABP对预测危重症患者发生IHCA具有较高的临床价值和意义,特别是联合其他预测指标(如TNI、乳酸、BNP等)准确性更好,对降低危重症患者IHCA的发生起到了积极的作用。

心脏骤停具有发病急骤和死亡率高的特点,是全球范围内十分严峻的重大公共卫生问题之一。相关研究显示,中国成人IHCA发病率为8.4‰,30天存活出院率为9.4%。IHCA是危重症患者死亡的主要原因之一,但传统监测手段(如意识状态、生命体征)往往难以早期发现其风险。HFABP是主要存在于心肌细胞中的低分子蛋白,其在心肌细胞受损早期即可迅速释放入血,是心脏早期损伤的标志物,既往研究提示HFABP是诊断心脏相关疾病的重要临床指标。目前国内外关于HFABP对危重症患者发生IHCA预测能力的相关研究较少, 本研究旨在探索HFABP对危重症患者发生IHCA的预测价值和临床意义。

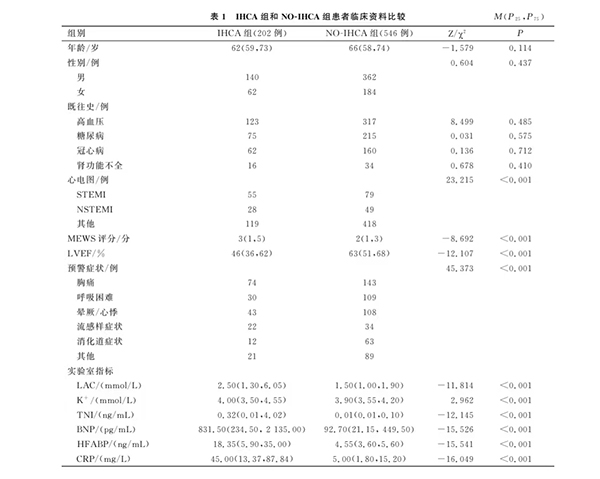

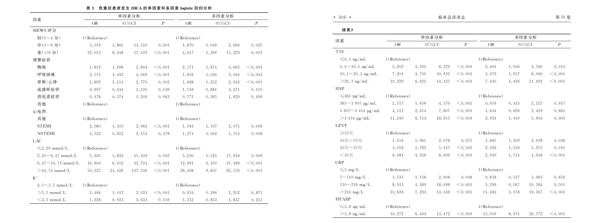

本研究收集危重症患者的临床资料,并把危重症患者分为IHCA组和NO-IHCA组,统计学分析结果显示,IHCA组和NO-IHCA组在心电图、MEWS评分、LVEF、预警症状及实验室指标 (HFABP、LAC、K+、TNI、BNP、CRP)方面均具有显著的统计学差异(P<0.05),见表1。

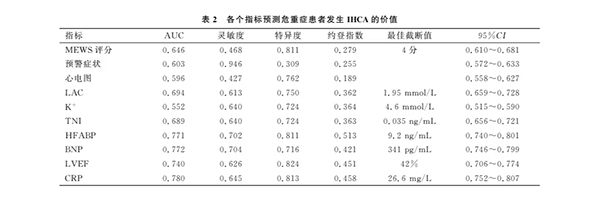

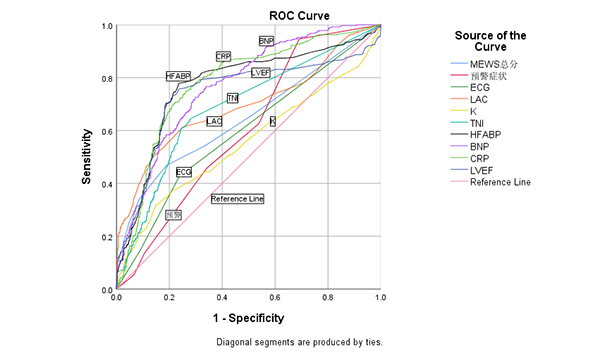

通过分析ROC曲线得出,HFABP、MEWS评分、LVEF、LAC、K+、TNI、BNP和 CRP的最佳截断值分别为9.2ng/mL、4分、42%、1.95mmol/L、4.6mmol/L、0.035ng/mL、341pg/mL和26.6mg/L,HFABP的AUC大于TNI,且特异度和灵敏度优于TNI,见表2。

对危重症患者发生IHCA的单因素和多因素logistic回归分析显示,HFABP>5.8ng/ml、TNI>0.1ng/mL、BNP>3454pg/mL、LAC>2.20mmol/L、CRP>216mg/mL、MEWS评分>4分、LVEF<55%、心电图(STEMI、NSTEMI)及预警症状(胸痛、呼吸困难、晕厥/心悸)是危重症患者发生IHCA的独立危险因素(P<0.05),见表3。

顾伟表示,HFABP就像是一位“心脏危机”的哨兵,可以对院内心脏骤停进行早期预警,有助于临床医生在危重症患者发生院内心脏骤停前采取有针对性的干预措施,如调整药物治疗方案、优化血流动力学、启动体外膜肺(ECMO)等,也有助于推动心脏骤停精准预警系统的建立,使临床医生能够从“被动抢救”到“主动预防”院内心脏骤停。

HFABP对危重症患者发生IHCA具有较高的预测能力和临床价值,有助于临床医生及时对危重症患者进行危险分层,早期识别可能发生IHCA的危重症患者,并及时采取有效的预防和诊疗措施,对提高院内危重症患者的生存率和改善其预后有非常重要的临床意义。

本文仅限于公益科普及学术交流,如有不适请及时就医。文中内容仅供参考,不作为医疗诊断依据。

- 标签:

- 顾伟

京公网安备11010502033717号

京公网安备11010502033717号