护理动态

【抓规范 重落实 强服务】跨越“无声”的守护:心内科病房里的叙事护理故事

晨光穿透心内科病房的玻璃窗,74岁的屈大爷安静躺在病床上。这位因突发心梗入院的老人,术后不仅要忍受躯体疼痛,严重的听力障碍更让他的病房生活陷入“无声困境”。

心内科病房里的故事

责任护士韩唱初次接触屈大爷时,俯身贴近老人耳畔大声宣教的场景令人印象深刻。看到老人眼中的困惑与不安,她意识到常规护理模式难以抵达患者内心。从那天起,韩唱的护理包里多了纸笔:重要注意事项工整书写,复杂流程辅以简易图画。她用红色圆圈表示血管,蓝色小点示意渗血,直观的视觉符号成为跨越“声音屏障”的桥梁。当老人逐渐通过文字与图画回应护理问题时,紧锁的眉头终于舒展开来。

抗凝治疗引发的注射部位淤紫,再次让屈大爷陷入焦虑。他攥着护士的衣袖嘟囔着担忧,韩唱立刻用图示解释药理作用:抗凝药就像调节水流的阀门,放慢速度防止堵塞,却也会让小破损容易渗血。她不仅找来同类患者的恢复照片,还在床头贴上彩色便签标注观察重点。每天晨间护理时,她都会用手势和文字陪老人“聊天”,直到老人用颤抖的手在纸上写下“淤紫淡了”。

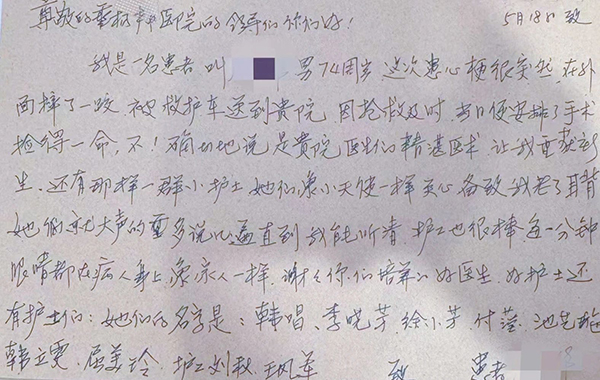

出院当日,屈大爷攥着护士的手反复致谢。尽管听力障碍让他吐字含糊,但眼神里的感激格外清晰。老人耗时三日、借助助听器拼凑出的感谢信中,“韩唱、李晓芳、徐小芳、付莹”等名字被反复涂改:这是他心中“天使团队”的温暖印记。

在这个护理叙事里,医护人员用文字的温度、图画的直观和陪伴的耐心,构建起特殊的沟通坐标系。正如韩唱在护理笔记中写下的:当我们愿意用“第三只眼”观察患者的需求,护理便从技术操作升华为心灵对话。那些被认真对待的“无声诉求”,终将在医患之间绽放信任之花。

- 标签:

- 心内科

京公网安备11010502033717号

京公网安备11010502033717号